お盆休みがスタートしたママも

多いでしょうか?

帰省の前にお子さんの宿題チェックに追われている・・・

そんなママに質問。

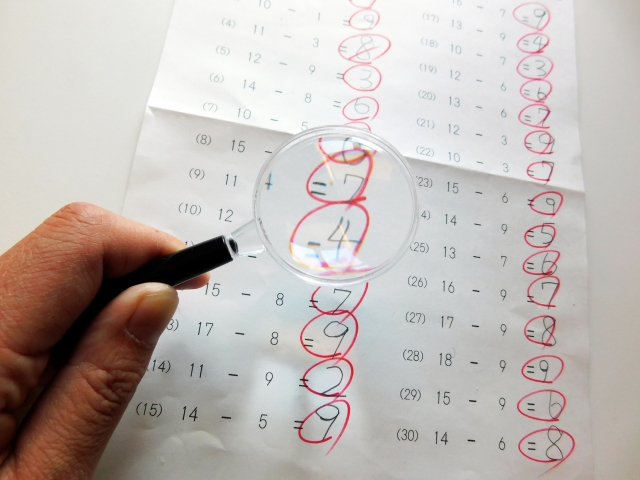

丸付けをしていて

「あれっ?」

「理解しているのに間違える子」

っていませんか?

計算も文章題も分かっているはずなのに、

なぜか引き算が足し算になったり、

途中で数字が抜けてしまったり・・・

「ちゃんとやればできるのに、なんで・・・?」と、

見ている親の方が歯がゆくなるあの現象です。

実はこれ、やる気や努力不足ではなく、

脳の“作業机”の容量=短期記憶(ワーキングメモリ)が小さいために起こることが多いんです。

さらに、感情の揺れが大きいお子さんだと、

この作業机の上が一気に散らかって、

今やっていたことをポロッと落としてしまう・・・

だから、調子がいい時はスラスラできるのに、そうでない時はミス連発、なんてことも起こります。

脳の作業机は、「正しい関わり方」で「生活を整える」ことで広く、そして散らかりにくくできます。

しかも、無理に計算練習させるのではなく、日常生活の中で鍛えることができるんです。

たとえば

おつかいミッション

「冷蔵庫から卵と牛乳とケチャップを持ってきて」

→ 複数情報をまとめて保持する力を鍛える。

思い出しクイズ

「昨日の夕ご飯、何だったっけ?」

→ 過去の出来事を思い出すことで、記憶の引き出しを使う習慣をつける。

おしゃべり実況中継

「洗濯物をたたんで、引き出しにしまったら、私に教えてね」

→ 行動の順序をイメージしながら進める力を育てる。

ミッションクリアーごとに

めいっぱい肯定してくださいね^^

どれも、ママと子のコミュニケーションが整っていることが大前提のミッションではありますが・・・

こういう日常的な声かけは、

勉強よりもハードルが低いので、

成功体験が積みやすく、

「やればできる」の感覚とワーメモの両方を伸ばせます。

あるお子さんは、数日間ママが関わり方を変えただけで、

家事や勉強に自分から取り組み、

別人のように穏やかになりました。

これは、一時的に刺激の入り口を整えただけで、

脳の机が片付いた状態になったからです。

私自身、わが子や受講生さんの変化を何度も見てきました。

やればできるのに成果が出なかった子が、

脳の使い方を変えて、

生活も勉強も一気に動き出す瞬間があります。

その変化の鍵は、才能や根性ではなく、

ママが「脳に合った関わり方」を知っているかどうか、

それを継続して、環境が整ったかどうか、

ただそれだけです。

夏休みは、学校ストレスが減り、

脳の机を片付けるチャンス。

ここで整えておくと、

秋からの学習定着がぐっと上がります。

2学期は宿題・テスト・行事の連続で、

机の上はまた散らかってしまいます。

もしも

「うちもこのタイプかも・・・」と思ったら、

夏の間に“片付け方”を身につけてしまいましょう^^

お子さんと関わる時間が増える

夏休みがチャンスです☆