簡単な計算でのミスが目立つ子どもの中には数を数えるのが苦手な子がいます。 なぜ、上手く数えられないのでしょう?その理由と、数を数えるのがワクワク楽しくなる会話術をお伝えしますね。

数を数えるのが苦手な子どもへのNG対応

「いくつある?」とモノの数を聞いても

「うーん・・〇個ぐらい?」と、

およその数で答える子どもがいます。

算数が苦手な子どもの中でも、

数を数えるのが苦手なタイプの子です。

このタイプの子どもには

いくらやっても上手くいかない

かかわり方があります。

それは、

「間違ってるよ!」

「よく見て、ちゃんと数えて!」

と、苦手を指摘して何度も

数え直しをさせようとする

かかわりです。

そうすることで脳には、

数えること=苦手と刷り込まれて

「もうやりたくない!」と、

数えるという行動を

拒否するようになるので、

脳科学的な観点からみると

NG対応になります。

上手く数が数えられない理由

小学生になってからも

「1,2,3,、、5,6,7」のように

正しく数唱できない。

「モノの数」と「唱えている数字」とが

合わずに正しく数えられない。

どこまで数えたか分からなくなって

何度も数え直す。

など、

数えることに極端な苦手がある子は、

脳の機能の一部に発達の遅れが

あると考えられ、

算数障害の可能性が高いです。

算数障害とは

発達障害のひとつであり

・耳からの情報の処理

・見たものを記憶する力

・数の順序、数量の理解

・目と手を協応させて動かす運動能力

といった様々な認知機能が

絡み合っています。

そんな脳の発達の順序を無視して

あえて苦手なことを

繰り返し練習させるよりも、

日常生活で興味あるものや体験を通して

脳全体を発達させる方が得策です^^

2年生のうちに算数キライ!を解消する方法はコチラ▼

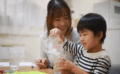

数を数えたくなる楽しい会話

脳はワクワクする体験をすると、

ネットワークがつながり発達します。

ですから、

いつものおやつの時間にも

ちょっとしたワクワク感をプラスして、

おやつのつかみ取り大会を

してみましょう!

最初に

「いくつ取れると思う?」と

おやつの数をイメージし、

実際に掴んだおやつを見て

「何個あると思う?」と

およその数を推測し、

「いくつあるかな?」と

数を数えて確認する。

このちょっとしたお楽しみの中に、

数を数える際に必要な

脳の働きがすべて含まれています。

ポイントは、

ママが「苦手を克服させる」

という気持ちを捨て、

「脳を育てる」という気持ちに

切り替えることです。

脳を育てるためには

できていることへの注目が一番です。

たとえ、予想したおやつの数が

的外れな数であっても

「そう思うんだね!」と

数を予想したこと(行動)を肯定します。

実際に数を数えることができたら

「上手く数えられたね」

「早く数えられたね」

と、数えて確かめたこと

(行動)を褒めます。

こうして褒められた行動は

「できること」として

子どもの脳に記憶されます。

さらに、褒められた行動は

またやりたくなります。

こんな好循環を繰り返すことで、

その行動は習慣となり定着していきます^^

毎日の声かけに数を数えたくなるワクワク感をプラス!

楽しく数えることができれば、

何度もやりたくなります。

自分から「やりたい!」と

繰り返すことで、

早く正確に数えることが

できるようになりますし、

数え間違いを防ぐための

自分なりの工夫も

できるようになります。

「このバスに

全部で何人のお客さんが

乗ってるんだろうね?」

「問題です!

ママのイチゴとパパのイチゴ、

どっちが多いでしょう?」

こんな風に、ちょっとした

ワクワク感をプラスした声かけで

思わず数を数えたくなるような

仕掛けを考えてみてくださいね。

執筆者:草なぎりみ

(発達科学コミュニケーショントレーナー)

(発達科学コミュニケーショントレーナー)