計算の困りごとには

大きく分けて2つ、

大きく分けて2つ、

①小さな数の計算(暗算)が苦手

②大きな数の計算(ひっ算)が苦手

に分けられます。

今日はこの2つの困りごとへの

アプローチについてお話しします。

結論から言うと、

アプローチのポイントは

できるだけ早く!楽しく!

ということです。

詳しくお話ししますね。

①小さな数の計算の困りごと

については、

小学校の中学年以降になるまで

気づかれないことが多いです。

低学年のうちは、

指を使ったり具体物を使って

なんとか計算して正解できるので

「そのうちサッとできるように

なるだろう」

なるだろう」

と、様子見をしてしまうのです。

また、

②の大きな数の困りごと

については、

計算ができないワケではないのに、

なぜひっ算ができないのか?

理解してもらえずに、

「数字を丁寧に書きなさい!」

「またくり上がり書いてない!」

など、本人の不注意による

ミスとして指摘されることが

多いです。

このように、どちらの困りごとも

ドリルなどの反復練習を増やし、

「がんばればできる!」といった

根性論で苦手克服を目指す!

そんな間違ったアプローチを

受け続けることで

子どもは深刻な算数嫌いに

なっていってしまいます。

そうなると、

子どもは算数の勉強に対して

強い拒否反応を示し、

その様子を心配したママは

さらに苦手克服のアプローチを

強化する・・。

このような

ミスコミュニケーションにより

親子関係が悪化して

毎日の宿題バトルが

激しくなっていきます。

もうすでに、深刻化している・・。

と思ったママが

いるかもしれませんね。

いるかもしれませんね。

でも大丈夫です!!

気づいた時がはじめ時です^^

何をはじめるのか?

正しいアプローチとは?

ズバリ!!

ママとの会話で脳全体を

発達させるアプローチです!

冒頭でお話ししたポイントを

付け加えていうなら、

できるだけ早く、

楽しいママとの会話で

脳を発達させるアプローチを

はじめてください!!

いちばん簡単なのは、

子どもが楽しそうにしていることを

「ママもやらせて」と

一緒にやってみることです。

そして、

「なにこれ?」

「どうやるの?」

「どうして?」

など、興味を持って質問して

教えてもらうことです。

教えてもらうことです。

おうちの中で

子どもが主体となって行動する

場面を増やすことで

見る力、聞く力、話す力、

考える力、想像力、、、

算数に必要な学ぶ力が

総合的に育まれていきます。

とは言え、

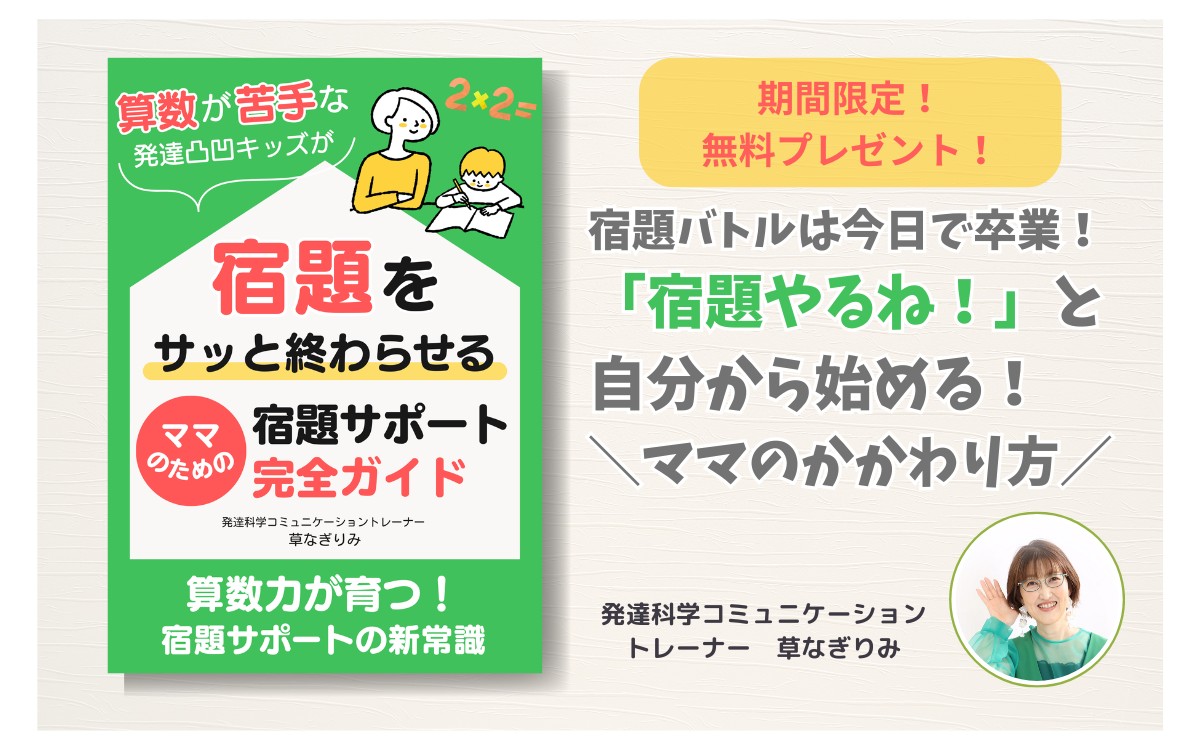

毎日の宿題はどうすればいいの?

と思ったママには、

嫌いな算数の宿題さえ

脳を発達させる時間に変える!

そんなママのための

サポートガイドがありますので、

こちらを参考にしてくださいね!▼