小学生が暴力をふるうことに思いつめているママ

小学生の子どもが癇癪を起こすと、みるみる激しくなり、物を投げる、物をたたきつけて割る、殴る、蹴る、包丁の刃を向ける、などの行動を起こし、暴力的な子になってしまうことはありませんか?

我が家には、小学6年生の自閉症スペクトラム(ASD)グレーゾーンの息子がいます。

息子は小学4年生の冬から不登校になりました。

不登校後、息子は次第に思い通りにいかないと癇癪からキレるまでの着火が早くなり、暴力をふるうようになりました。

息子は、物をなげる、物を床にたたきつけて割る、奇声をあげパパや私をサンダルで叩くなどの暴力をふるうようになりました。

私は、息子の暴力を取っ組み合いで抑え込むこともありました。

いつどのタイミングで暴力をふるうのかわからず、息子といる時は常に不安で、自分の子どもなのに「怖い…」と思い、これから先どうなるのか心配で思いつめる日々でした。

シリーズ累計1万ダウンロード突破!

今一番読まれている「癇癪卒業のバイブル」

24時間イライラしない習慣術

↓↓↓

小学生が暴力をふるう原因は脳の特徴と叱られ体験?

発達でこぼこの子どもは、その特性(一次障害)から、常に周りの人に白い目で自分の行動を見られ、叱られてばかりの失敗体験を積み重ねています。

それによって別の障害を引き起こされることを二次障害と呼びます。

発達でこぼこの子どもでも、自己主張に関わる脳は年齢相応に育ちやすいです。

しかし、他の脳の発達が未熟でありながら、自己主張する脳が早熟で発達の差が大きいと、極端に反抗的になり二次障害としてキレて暴力をふるうことがあります。

発達でこぼこの子は、ネガティブな記憶を残しやすい脳の特性があります。

いつも怒られる、上手にできないなどの小さい頃から積み重なった傷つき体験や失敗体験をため込んでいます。

小学4年生くらいになると、友達づき合いがうまくいかない、授業についていけない、スポーツが苦手など、ますます失敗体験を積み重ねることで、キレて暴力をふるう二次障害が起こりやすくなります。

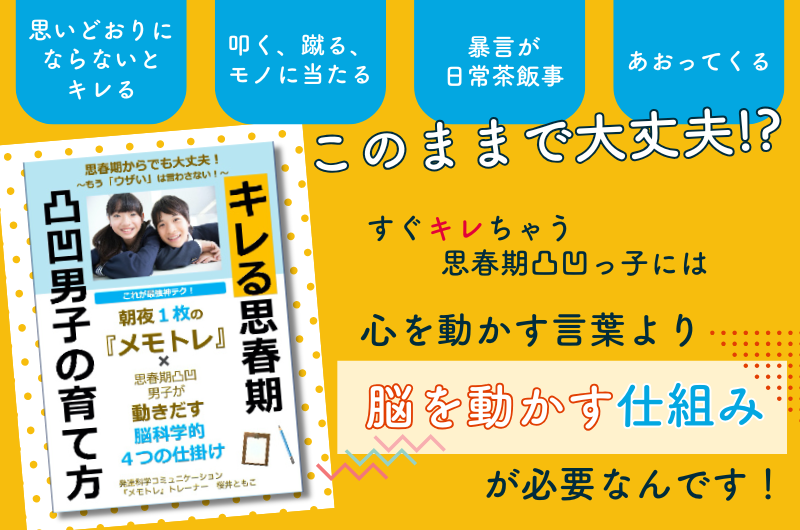

キレる思春期凸凹っ子が

自分で考えて動き出す方法がわかります

↓↓↓

小学生高学年からでも脳の使い方を改善できる対応

脳には、良くも悪くも「繰り返したことが定着する」という性質があります。

この悪循環は、繰り返せば繰り返すほど脳の回路としてできあがりネットワークが太くなっていきます。

暴力をふるう子は、「イライラしたら、癇癪を起す、キレる、暴力をふるう」という脳の回路ができあがり、行動として定着しています。

しかし、この脳の使い方のくせは、小学校高学年であっても、暴力をふるう時に勇気をもってスルーすることによって改善することが十分に可能な時期です。

「スルー」とは、子どもが暴力をふるう、キレて癇癪をおこすなどしたら、はじめから視線や体を子どもに向けず、「あなたが暴れていることに気づいていない」という態度を貫くことです。

毎日癇癪から卒業!

本当に必要な新しい教育がわかります

↓↓↓

小学生が暴力をふるう時は勇気あるスルー対応!

暴力をふるっている子どもに「スルー」なんて…暴力を止めるべきではないの?

と思ってしまいますよね。

私も、暴力を止めなくていいのか…。

止めないことでとんでもない事態に発展するのではないか…という怖さや、私にできるのか…という不安が強くありました。

しかし、「スルー」をするときは、必ず「褒め」とセットで行うことがポイントなのです!

「褒め」とセットで「スルー」することをディスタンシングと言います。

ディスタンシングとは、子どもの困った行動が始まったときに、見て見ぬふりで落ち着くのを待つことです。

「スルー」の対応

スルーをするときは、子どもが暴力をふるう、キレて癇癪をおこすなどの行動をしたら、はじめから視線や体を子どもに向けません。

「あなたが暴れていることに気づいていない」という態度を貫きます。

何も言わず、視線も身体も向けず、機嫌よく家事などをしてひたすら気づかないふりをします。

スルーの間は、イライラオーラを出しません。

にらむ、ため息をつくこともNGです。

少しでも暴力をふるうことや癇癪がおさまったら、すぐに褒められるよう準備しながら待ちます。

どうしても、同じ部屋にいて怖い、あるいはイライラして子どもを叱りそうなら、お子さんの危険がないことを確認したうえで、違う部屋に行く、トイレに逃げ込んでもOKです。

私は、気づかないふりが難しかったり、イライラして叱りたくなる、止めたくなるので、できるだけ別室に行くようにしていました。

「褒め」の対応

子どもが暴力をふるうことや怒ることを少しでもやめようとしたり、違う行動をしようとしたらすかさず褒めます。

「怒るのやめるんだね」「ごはん食べるんだね」と始めた行動をほめます。

嫌がる子には、「お菓子でも食べようか?」と何事もなかったように機嫌よく次の行動に誘いましょう。

私は「落ち着いたな?」と思うと別室から出てきて、何事もなかったように笑顔で 「You Tube何見てるの?」などと話しかけていました。

私の子どもは、3ヶ月ほどで癇癪を起こしても暴力にまで発展することがなくなりました。

小学生で暴力をふるう子どものお母さん、「スルー」と「褒め」をセットしたディスタンシングを実践してみませんか?

次第に、癇癪は起こしても、暴力をふるう行動は落ち着いていきますよ。

執筆者:川上陽子

(発達科学コミュニケーションアンバサダー)

子育てがうんとラクになるママの声かけをお伝えします!

▼無料メール講座の登録はこちらから