▼この記事で解説している動画はこちら▼

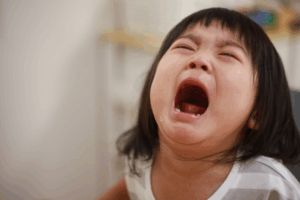

癇癪で物に当たる子どもの行動はなぜ起こる?5つの原因とは

「また物を投げた…」「いいかげんにして!」と怒鳴ってしまったあと、胸がチクッと痛む。

そんな毎日を繰り返していませんか?

実は発達途中の子どもの脳は、感情をコントロールする前頭前野が未熟。

さらに発達特性が重なると、小さなストレスにも過剰反応して常に不安や緊張を感じることが多くあります。

大切なのは「怒りをなくす」ことではなく、「怒りに反応しない脳」を育てる視点に切り替えること。

怒るよりも、子どもが物に当たる理由を知ることで、ママの心もぐっと軽くなります!

それでは、癇癪で物に当たる子どもの脳の原因を説明しますね。

①沸き起こる不快な感情を処理する力の未熟さが原因

これは、モヤモヤを抱えきれず、モノに当たることで発散している状態です。

「危険だ!」「不快だ!」という信号が一気に走り、 言葉より先に体が動いてしまいます。

物に当たることで、脳がスッキリしたという誤学習をしている状態です。

物に当たることでスッキリしてしまう効果が大きいので、この状態は早くに無くしていくことが大切です。

② 自分の感情をコントロールする力の未発達さが原因

癇癪が起こるお子さんの脳はまだ「ブレーキ」が弱く、 衝動的に行動してしまいがち。

このタイプのお子さんにブレーキの踏み方を教えて、自分でコントロールさせるのはまだ早すぎます。

まずは感情を受け止めるバケツを大きくするのが大事なポイント!

③ 言葉の発達の未熟さが原因

気持ちをうまく言えない代わりに、怒りで表現している子が多いです。

言葉を話す力や言葉を理解する力と 自分の気持ちを言語化する力はまた別です。

話しかけられても考えを言葉にできない、相手に伝わるようにうまく話せない。

このように自分の気持ちを言えずに我慢をしていることもあります。

言葉を話せているからと安心しないで、気持ちの言語化がカギです!

④不快を感じやすいことが原因

感覚過敏な子や完璧主義な子は、ほんのささいなことでも不快に感じるお子さんが多いです。

普通の子がなんとも感じないことも脳の「扁桃体(へんとうたい)」という感情やストレス反応、恐怖や不安と関係がある場所が強く反応して、感情のブレーキがききにくい状態です。

⑤ 逆に不快を感じにくい鈍感さが原因

自分の疲れや気持ちに気づけず、限界まで我慢して癇癪になる子がいます。

たとえば、発達に特性があるお子さんは園や学校で周囲に合わせるために気を張って過ごしていたり、刺激が多くて疲労の蓄積がもともとある状態です。

つまり 癇癪でモノに当たってしまう原因すべての背景にあるのは「脳の発達の問題」なんです。

だからこそ、脳を育てるだけで、癇癪は卒業できます。

大切なのは「怒りをなくす」ことではなく、「怒りに反応しない脳」を育てる視点に切り替えること。

では次に、怒りの反応が落ち着く声かけをお伝えします。

シリーズ累計1万ダウンロード突破!

今一番読まれている「癇癪卒業のバイブル」

24時間イライラしない習慣術

↓↓↓

物に当たる癇癪を落ち着かせる!ママの声かけ3ステップ

癇癪のときは、叱るより「脳を落ち着かせる声かけ」が有効です。

では、どんな声かけが子どもの脳へ届くのか説明していきますね。

① 自信を育てて聞く力をアップする声かけ

癇癪が起きたら「悔しかったんだね」 「悲しかったよね」と子どもの気持ちを代弁してあげましょう。

自分の気持ちを受け止めてもらえる安心感は自信を育て、聞く力がアップします。

聞く力がまだ未発達のお子さんの場合は、 子どもは言葉の中身よりも「非言語情報」を先に受け取るので、 声かけの時にいいね!などのジェスチャーを合わせてすると「分かってくれた」と安心できます。

聞く力より、見る力の方があるお子さんは ぜひジェスチャーを取り入れるところから意識をしてみてください!

② 行動を引き出す声かけをする

実は、脳が育つから行動するのではなくて行動するから脳が育ちます!

つまり、癇癪をなくしたいママは、 理解させようと細かく説明するのではなく、 シンプルに行動を引き出す声かけをどんどん増やしていくのが正解です。

このときのポイントは、例えば

「 ママとやる?」

「 ひとりでやる?」

「ご飯の前にやる? 」

「ご飯の後にやる? 」

このように、”自分で選ばせてあげる”と子どもは尊重してもらえたと感じやすくなるので、行動しやすくなります。

まだ行動するのが難しそうなときは、 一人でできるところまで分解してあげましょう。

例えば 「 おもちゃ片付けよう!」で動けないなら、

「ブロック片付けよう!」 それでも動けないなら

「 じゃあまずは、緑色のブロックこのカゴに入れよっか!」

というように やるだけ!というところまで分解してあげてください。

そうすると、「 お!緑全部できたね」というように 小さなステップで“できたの体感”を 脳が感じる回数が増えて、より行動を引き出しやすくなります!

③ 成功体験の記憶を育てる声かけ

ポイントはできていないことには注目せず、できたことだけに声かけをすること!

「一人でできたね!」

「手を洗えたね!!」

「ボタン留めれたね!」

シンプルに「〇〇できたね!」だけでもOK!

ポイントは できていないことには注目せずできたことだけに声をかけるのがポイント!

脳は最後に聞いた言葉を記憶に強く残すので シンプルに「〇〇できたね!」と必ずポジティブな声かけで会話を締めくくるのがコツです。

余裕が出てきたら、ご飯を食べているときや、お風呂に入っているときに「 昨日のあれ良かったね!」と記憶を振り返る会話を増やすとさらによいです!

怒りを受け止める感情のバケツは、いい記憶の積み重ねで大きく育ちます。

バケツが大きくなると、「モノを投げる」「人のせいにする」そんなひどい癇癪がどんどん減っていきます。

そうなると、「昨日も怒らなかった!」「今日も怒らなかった!」の 好循環のサイクルを自分で作れるようになっていきます!

この3ステップと癇癪で物に当たる原因を理解していけば 必ず子どもの癇癪は減り、気持ちを言葉で伝えられるようになって、物に当たることは卒業できます!

毎日癇癪から卒業!

本当に必要な新しい教育がわかります

↓↓↓

癇癪で物に当たる行動が脳に届く声かけ3ステップで癇癪ループから卒業!

小1のSちゃん

ママが声をかけるとすぐに癇癪を起こしていたSちゃんは ママが言葉をかける時にジェスチャーをできるだけ多く、 すごいね!の時は拍手をして、 いいね!の時はグッジョブのサインをするようにしただけで、 毎日起こっていた癇癪が、たった1週間で2日に1度へ減りました。

年長さんのTくん

毎日癇癪を起こしていたTくんは ママが声かけを変えてしばらくすると、 「今日ぼく、怒らなかったね!」と自分でいい記憶を溜めていけるようになったそうです。

癇癪や物に当たる行動は、 ママが悪いわけでも、子どもがわがままなわけでもありません。

「脳が未熟だからこそ起きていること」 そう理解できた瞬間から、親子の関係はやさしく変わりはじめますよ。

今日から早速、脳へ届く声かけ3ステップで親子の笑顔の時間を増やしていきましょう。

\親子で”怒らない脳”を育てる/

関連動画はこちらから

↓↓↓

執筆者:桜井ともこ

(発達科学コミュニケーションマスタートレーナー)

怒らなくていい子育てのヒントをお届けしています!

▼無料メール講座の登録はこちらから