1.登校しぶり行かせる?休ませる?どっちが正解なの!?

お子さんが「学校に行きたくない」と行きしぶる様子はありませんか?

「何かあったのかな?」と心配になりますよね。

登校しぶり

それは心が悲鳴をあげて、脳がネガティブな状態になっていて行動や思考をコントロールすることができないよーと『限界』を訴えている合図です。

行かせるか休ませるかどっちが正解なのか迷います。

『その見極めが難しいです』これがママのお悩みだと思います。

例えば

頭が痛いと言うから休ませたら家では元気に過ごしている。

学校に行って具合が悪いといって保健室に行かせると熱もなくて教室に戻される。

ママや先生は『甘えているだけ』『サボっているだけ』と思ってしまいがちですよね!

ですが、これ一番避けたいパターンです。

学校がつらくなっている子の『体調が悪い』は心因性の理由の場合も多いです。

内科的にみたら、風邪も引いてないし、インフルエンザでもないし、コロナでもない。

『大丈夫ですよ』と言われることがほとんどです。

次に我が家のお話をしますね。

学校へ行く・行かないの前に大切なこと。

わが子の「動き出す力」を信じられるようになる、親の心の整え方。

▼詳しくはこちら▼

クリック後メールアドレスの入力で登録できます!

2.初期の対応を早くしてあげればよかった!我が家の息子のお話

私も実際に息子が中学で登校しぶりをしていた時に言われました。

先生「お母さん、息子さんが頭が痛いというので一応内科連れてってください」

翌日

私「内科では、特に何もないといわれましたよ」

(心の叫び「内科の問題じゃないんですけど!」)

先生「そうですよね、僕もなにもないと思ったんですよ」

(つまり、ただのサボりだと言いたいようです)

こんな不毛なやり取りを学校と繰り返している間に息子のコンディションはみるみるうちに悪化していきました。

そうなってからの対応は正直めちゃくちゃ大変でした。

「どうしてもっと早く対応してあげなかったんだろう」と。

登校しぶりがはじまった初期の対応が何よりも大切だということを私は身を持って体験しました。

では、どんなふうに初期の対応をすればよかったのでしょうか?

3.お子さんのSOSに気がついたら、2つのトーク術を使い分けることができるようになるのが鍵!

登校しぶりを長引かせない初期対応として、発達科学コミュニケーション(以下発コミュ)にはお子さんが壁にぶつかった時の対応として、2つのトーク術があります。

不安を払拭して安心して過ごせる状態を作ってあげるホームカウンセリングのトーク術と子どもの背中を押して頑張って行っておいでー!と行動を促してあげる行動力UPのトーク術です。

しかし!

一つ一つは「いいよ」と言われる声かけのテクニックでも、単独で使うだけでは発達は加速しにくいです。使う順番や使い方を間違ったら諸刃の剣なのです!

・お子さんの自己肯定感はちゃんと回復していますか?

・お子さんはイライラせずに穏やかに過ごせていますか?

・お子さんはママの声かけでサクッと動ける状態になっていますか?

まずはこの「三大基本」ができているかしっかりチェックしてお子さんのコンディションを整えてあげましょう。

それができていないなら学校に行くか、行かないか、以前の問題としてお子さんの発達が加速する正しいコミュニケーションを大至急マスターすることを優先しましょう。

この基本があるから『あれ?いつもの声かけがうまく行かないぞ?』と子どものSOSに気づくことができますし、そのSOSに合った対応を即できるようになります。

逆にお子さんの自信が回復していて行動できるぞ!というモードの時は口では『学校嫌だ〜』と言っていていることがあっても発コミュの行動を促す声かけ、背中を押してあげる声かけで「学校に行けた!」という経験をさせてあげてそれすらお子さんの成功体験にしてあげる、というステージも必要になります。

苦手なことにも向き合えるようになっていくステップも当然大切です。

だけどそれを間違えるとこじらせの一途を辿るので本当に注意が必要です。

"毎日学校に行けなくても大丈夫です!"

毎日の声かけを変えて

子どもの脳を育ててストレスをリセット!

▼今読めば進級進学前に間に合う!▼

4.子どものことを一番にサポートできるお母さんになろう

我が家の場合は『学校に行きたくない』という息子の発言1つをとっても

ホームカウンセリングでエネルギーチャージをしてあげる時と、行動力UPのトーク術を使って背中をおして学校に行かせてあげる時と、使い分けていました。

その見極めは

日々、お子さんを認めてあげる声かけをしたり、

お子さんが感情的になってもお母さんが巻き込まれず気持ちを落ち着かせてあげることができていたり、お子さんが「やりたい!」と思える声かけで行動力を引き出してあげることができている。

それにもかかわらず、いつもの声かけが届くときと届かないときがあるなら

その「届かない時」は緊急事態!無理をさせずに休ませるホームカウンセリングが必要な時です。

よくありがちな失敗は、「背中を押す声かけ」についての記事を読んでしまうと本当はホームカウンセリングが必要なタイミングなのにうっかりお子さんを動かそうとしてそのテクニックを使ってしまう…

自信が回復していないのにあれこれとやらせようと行動の声かけばかりしてしまうというケースです。

本当は正しい方法を正しいタイミングで使わないとなかなか効果が出にくいのです。

見極めって難しいけれどママが知識を持っていればお子さんのコンディションに合わせて上手にサポートしてあげることができます。

学校の先生がなんと言おうと子どものことを誰よりもわかってあげられるお母さんになってほしいと願っています。

子どもの今の状態が、果たしてストレスを落ち着かせてあげるべき状態なのか、頑張らせてあげるべき状態なのかママがチェックしても「本当にそうなのか?」と不安もあるでしょう。

そこで!

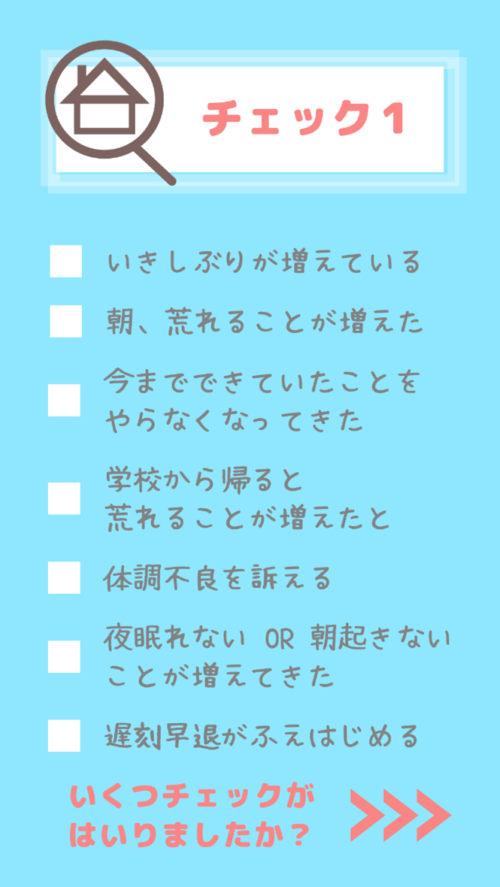

今回はお母さん達にやってみてほしい、チェックリストを作成しました!

登校しぶりを繰り返さない、長引かせないための初期対応のイロハがあります。

こちらのチェックで2つ以上のチェックが入るなら…

お子さんは学校でたくさんのつまずきを感じている状態です。

学校に行かせることだけに固執せずに、お子さんの不安の解消や発達のつまずきの解消を先にやってあげてくださいね!

\こちらの記事でも不安解消や発達のつまずき解消の方法がわかります!/

執筆者:清水畑亜希子

(発達科学コミュニケーショントレーナー)

お子さんの登校しぶり早めに改善したくないですか?おうちでしっかりカウンセリングする方法見つかります!

▼無料メールマガジンはこちらから