こんにちは!

発達科学ラボメンバー・ひきのです。

発達科学ラボとは、

発達科学コミュニケーション

(以下、発コミュ)創始者

吉野加容子が立ち上げ、

発コミュの上級講座生たちで運営する

コミュニティです。

私たち大人が脳科学や発達科学、

心理学の観点から発達を継続的に学び、

わが子の脳を育てる

コミュニケーションを実践し

人財育成を軸に活動しています。

子どもの可能性を拡げる未来を築くため、

大人も成長し続けることに挑戦しています!

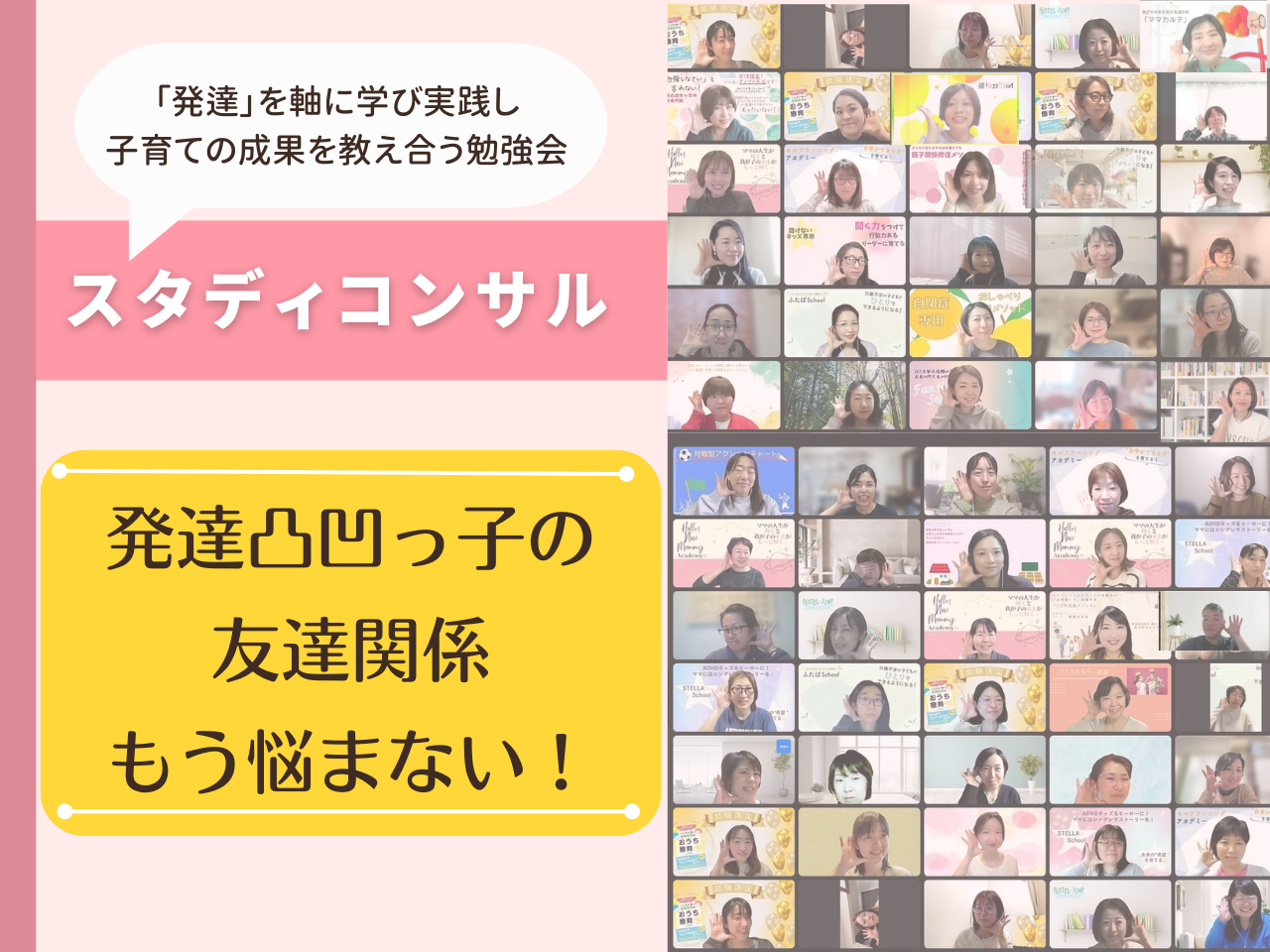

今回は、ラボの勉強会<スタディコンサル>の様子をお届けします!

スタディコンサルとは

スタディコンサルとは、子育てや自分自身の変化成長などの成果事例をシェアし仲間に教えることで、お互いの子育てや生き方を高め合う勉強会です。毎週月曜日、オンラインにて開催中です!

今回のテーマは「友達関係」

わが子に友達ができないと心配したり

友達トラブルに発展してしまったり

子どもの友達関係に、きっと皆さん一度は悩んだことがあるのではないでしょうか。

実はこのパステル総研で読まれている記事の多くが子どもの友達関係についてなんです!

特に発達に特性がある子を育てていると、周りと馴染めないわが子に不安を感じたり、すぐに友達トラブルを起こす子に手を焼いているママもいると思います。

そこで、発達科学ラボでは「友達関係」をテーマにしたスタディコンサルを開催しました!

実はこの回、涙を流すメンバーが続出。大事なわが子の友達関係で、心を痛めた経験や悩んだことがあるんです。

子どもの友達関係で苦い経験をしたラボメンバーの研究実践から、「友達関係」の問題がゼロになる新しい視点を手に入れました。

発表してくれたメンバーは3名。

私も発表者として、自分の子育ての記録を教える側を経験させてもらいました!

「友達」の定義の当たり前が変わり、人付き合いの幅が広がりました!

小学校3年生の息子がいます。

特定の仲の良い子もおらず、クラスの子と話が合わないと言っていたのが気になっていました。

ですが、幸いにもこの発達科学ラボで学び活動していると、客観的にものごとを見る視点や視座の範囲が広がります。

この環境のおかげで、自分が持っていた「友達」の定義や捉え方の当たり前が変わりました。

学校という枠にとらわれず息子の好きなことを軸に行動して、友達付き合いの幅を広げることができました!

子どものホンネを引き出せる関係でいることが何よりも大切だと気づきました!

小学校5年生の娘の話です。

娘が友達から嫌なことをされたことを知り、ひどく動揺して先回りして心配し過ぎてしまいました

そのときの経験から、どうしたら良かったのか考えてみました。

振り返りと研究をしたことで、子どもとのコミュニケーションの質で子どもがホンネを言える関係を築けていけば、自分で決めるチカラがついて、子どもはどんどん自律できると感じました。

自分で決める力がついた子は、ちょっとした嫌がらせにも動じない、トラブルを自然と回避していたり、自分で解決できる子どもになると思います。

ホンネを言い合える親子関係でいることは、トラブルに正しく対応することよりも大事だと気づきました!

一人遊び中心だったADHDっ子に唯一無二の友達ができました!

小学校5年生の息子のことです。

元々、親の友人や先生、近所の方々と関わることは好きな子でしたが、集団で行動することやルールのある遊びが苦手で、友達と遊ぶよりも一人でいることが多い子でした。

友達がいなくても本人に困る様子はなかったのですが、人と関わることは好きなのでうまく対人関係を築くことは大切なことだと考え、発達科学講義を参考に脳を育てるコミュニケーションを実践しました。

すると、徐々にルールのある遊びもできるようになり、今では好きなことを通して仲良くなった友達と毎日遊んでいます!

「友達は多い方がいい」「友達と仲良くしましょう」というのがこれまで当たり前と思っていました。しかしこの当たり前を一旦保留することで、気持ちが楽になりました。

今は、深く狭くをいかに充実させるかの方を大事にしています。

参加メンバーからは、実体験からの共感の感想やコメントがあり、気付けば涙を流すメンバーがたくさんいました。

大切なわが子のことだからこそ、自分のこと以上に悩んでしまいますよね。

ここで、ファシリテーターを務める親子の未来を創る発達診断「ママカルテ」主宰 発達科学コミュニケーショントレーナー 森博子さんから、ラボメンバーに向けてメッセージがありました。

今回発表してくれた3人に共通することは、「友達関係に悩んでいる。だったらどうする?」を考えて実践したこと!

友達関係などのトラブルは、相手がいることなのでなかなかすぐにスッキリ解決できない!と思い込んでしまうところもあるかと思います。

けれど、だったらどうするかを考えて実践することで、解決することもあるんだ!ということが分かったと思います^^

わが子に発達凸凹があると、つい負い目を感じてしまうこともあると思うんです。お友達に付き合わせちゃってるな、とか。

だけど、実はそんなことはないと思いますよ!

わが子がお友達に与えることもあるし、もちろん与えてもらうこともある。

与えて与えられての関係を築いていけるように、私たちの視座を上げて行きましょう!

友達の定義ってなんだろう?と、私たち大人や世間の当たり前を子どもに押し付けていないか、改めて振り返る機会になりました!

あなたはどう感じますか?

今いる環境に窮屈さや違和感を感じていたら、違ったモノの見方ができる環境を選んでみるのもひとつの手ですよ^^

次回もお楽しみに!

今回の発表内容が記事になりました↓

友達関係の悩みが吹き飛びますように^^↓

▼友達関係の悩みが吹き飛びます↓

楽しく賢い子育てのニュースタンダードはこちらから学べます!

執筆者:ひきのなつき

(発達科学コミュニケーションリサーチャー)

(発達科学コミュニケーションリサーチャー)