「欲しいものを次から次へと言われる」

「無理難題を突きつけられて、断ると暴言」

「ゲームをやめさせたいのに反発が激しい」

こんな悩みをもつお母さんは、 実は全員“同じ落とし穴”にハマっています。

それは 行動そのものをコントロールしようとしてしまうこと。

ですが、本質はそこではありません。

子どもが“要求”を繰り返す本当の理由

多くのお母さんは、子どもが要求を繰り返し続けると、わがまま?甘やかし?性格?って思います。

ですが、違うんです。

子どもの脳は不安が強いと、「より強い刺激」でしか、落ち着けなくなる。これが本質なんです。

刺激とは ・買い物 ・ゲーム ・動画 ・ガチャ ・食べ物 ・嘘をつくこと…、脳が一瞬スッとするもの全部。

不安を埋めるために繰り返すので、 満たされることはありません。

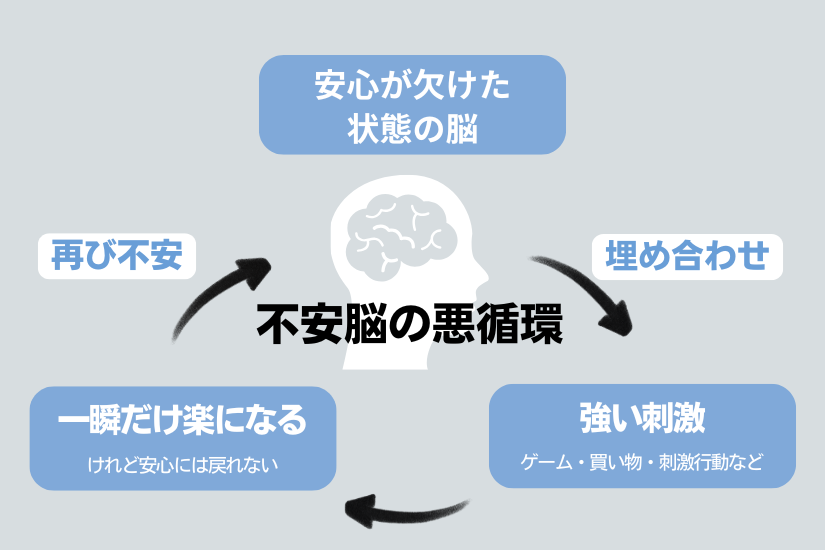

不安脳がつくる「負のループ」

この図をご覧ください。安心が欠けて不安な状態の脳の様子です。

不安が大きい

⇩

一瞬楽になる刺激を求める

⇩

すぐ元に戻る(むしろ悪化)

⇩

また刺激を求める

これが負のループです。

ゲームでも買い物でも、対象は違っても脳の回路は同じなんです。

制限すればするほど不安はさらに強まり逆効果になります。

かといって子どもの要求に全部合わせることも、実は安心にはつながりません。

なぜなら、満たされるのは「もの」ではなく「気持ちをわかってもらえた体験」だからです。

よくある例が、昼夜逆転のお子さんに合わせてお母さんが翌朝仕事でも深夜まで付き合うケース。

または、家計が苦しくなるほど要求を満たしてしまうケース。

こうした“全部合わせる関わり”は、 優しさに見えても親子の間に境界線がなくなることでかえって子どもの不安を大きくしてしまいます。

安心が生まれるのは 「できること・できないことを伝えながら関わる」というお互いの安心を守る境界線があるとき。

自分の気持ちを聞いてくれたわかってもらえたと感じるのはこの境界線の中で“関係が成立した時”なんです。

満たせば治る”と誤解されやすい落とし穴

“満たす”とは子どもの要求を全部叶えることではありません。

満たす行為そのものが目的ではなく、子どもが「自分の気持ちをわかってもらえた」と感じることで安心の回路が育つことが目的です。

もし目的を取り違えると、

✔ どこまでやればいいの?

✔ 何個買えば満たされるの?

✔ この要求はいつ終わるの?

と、終わりのない地獄コースに入ってしまいます。

大切なのは、「もの」ではなく「気持ちのやり取り」。

ここを理解しているかどうかで、 親子関係の未来が大きく変わっていきます。

本質は“コミュニケーションが成立するからできる”

暴言・暴力・無気力を伴う“無理な要求”が落ち着くまでには、どのご家庭にも共通するたった1つの土台があります。

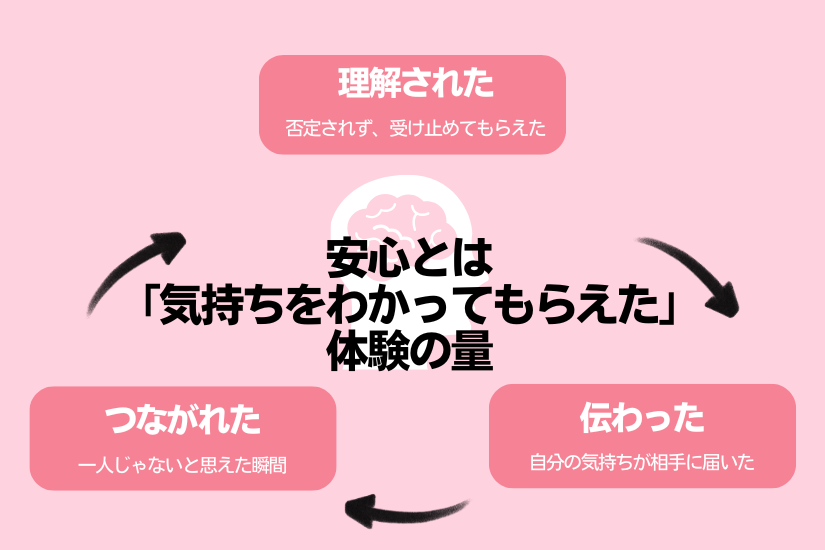

それが、次の図に示す3つの体験が積み重なっていることです。

ゲームの制限も物の要求への対応も実はまったく同じ構造です。

安心の土台ができると、子どもはまず「親と話せる」状態 になります。

話せるから、相談できる。相談できるから、線引きができる。線引きができるから、ルールが入る。

順番は、必ずこの流れです。

ここで大事なのは、

安心の土台= 「気持ちをわかってもらえた」という体験が重なっている状態

であるということ。

逆にこの土台がないままルールを作ろうとすると、暴言 ・反発 ・癇癪 ・嘘がさらに悪化します。

親ができる唯一の正解

結論を言います。

「できるかどうかは別として欲しいものがあれば相談してほしい」このスタンスだけで十分です。

それは、100円でも100万円でも同じで対応はひとつです。

できることはする。できないことはできない。ただ、それだけ。

大事なのは断られた=拒絶されたと思わせない伝え方です。

安心とは「自分の気持ちをわかってもらえた体験の量」

安心とは「自分の気持ちをわかってもらえた体験の量」です。

物などの物理的欲求を満たせば良いのではなく、心理的欲求にどこまで答えてあげられるかの親の態度です。

安心の回路はコミュニケーションによる小さな成功体験で育ちます。

・怒られずに話を聞いてもらえた

・相談したら嫌われなかった

・できないと言われても関係は壊れなかった

これが積み上がると、刺激行動が落ち着きはじめます。

不安脳から安心脳へ

不安が大きい子どもの脳は、自分を落ち着かせる手段として、どうしても “強い刺激” を求めてしまいます。

ゲーム、買い物、衝動的な行動…どれも “わがまま” ではなく、「不安を止めるための非常ボタン」のようなもの。

けれど、この非常ボタンでは一瞬しか落ち着けず、すぐにまた不安に戻り、同じ行動をくり返します。

これが“不安脳の悪循環”です。

ただし、このループは脳のスイッチが「不安 → 安心」に切り替わると次第に止まります。

安心が増えてくると、子どもの行動はこう変わります。

・刺激を求める

↓

・相談ができる

↓

・自分で選べる(選択できる)

相談ができるようになると、線引き(できる・できない)が伝えられます。

線引きが伝わると、初めてルールが入ります。

だから焦らなくて大丈夫。

まずは「話しても大丈夫」と感じられる親子関係の土台づくりここからすべてが始まります。

合わせて読みたい▼