お正月が近づくたび、実家への帰省を考えるのがストレス…。従兄弟は仲良く遊ぶのに、うちの子だけ癇癪。「しつけがなっていない」と思われるのがつらいADHDママと子どもの心を守る秘訣をお伝えします。

【目次】

1.帰省ストレスは、なぜ「自分の実家」だと強くなるのか

2.従兄弟は仲良く遊ぶのに、うちの子だけ浮いてしまう——その視線が一番つらい

3.お正月の帰省を「無理しない」と決めるのも立派な選択

1.帰省ストレスは、なぜ「自分の実家」だと強くなるのか

「もうすぐお正月だね」 その一言を聞いただけで、胸がぎゅっと苦しくなる——そんなママはいませんか?

年末年始は、本来なら家族でゆっくり過ごす時間。でも実際は、実家への帰省、親戚の集まり、生活リズムの乱れなど ADHDの特性をもつ子どもにとって負荷の大きいイベントが一気に重なります。

自分の実家なのに、なぜか落ち着かない。それは、期待と評価の重さが違うからです。そして、楽しみよりも不安が先に立つのは、お正月のたびに子どもの癇癪を経験してきた記憶があるからかもしれません。

・ちゃんと育てていると思われたい

・母として認められたい

・昔の自分(娘の立場)に戻ってしまう

実家では、無意識のうちに「いい母」「ちゃんとした親」でいようとしてしまいます。

そこに、ADHDの子の癇癪や衝動性が重なると、自分の育児そのものを否定されたような感覚になってしまうのです。

ADHDの子にとって、帰省はとても負荷の大きいイベントです。

・いつもと違う場所

・人が多く、音や刺激が強い

・遊びのルールが曖昧

・先の見通しが立たない

大人にとっては「ただの集まり」だけど、子どもの脳はフル稼働。

マイルールで動くのは、わがままではなく、困っているサインです。

でも、その背景はなかなか伝わらず、「どうして普通にできないの?」と比べられてしまう。それが、ママの心をさらに追い詰めます。

自分の実家への帰省がストレスだった私が、帰省がラクになった秘訣をお伝えしますね。

▼「宿題やりなさい!」が口ぐせになっていませんか?小学校1年生が宿題をやらないのは、怠けているからではありません。イライラや癇癪が増える理由と、親子バトルを減らす関わり方を、やさしく解説しています。▼

手が付けられない癇癪は

私のせい?と悩むママへ

私のせい?と悩むママへ

3週間で癇癪が落ち着き

毎日が穏やかに過ごせるようになる!

↓↓

▼無料ダウンロードはこちらから▼

2.従兄弟は仲良く遊ぶのに、うちの子だけ浮いてしまう——その視線が一番つらい

「あの子たちはちゃんと遊べているのに」 「どうして、うちの子だけ…」

お正月の親戚の集まりで、そんな思いが胸をよぎったことはありませんか?

私は息子が幼少のころ子どもたちだけで遊ばせるのが心配で、 結局ずっと付き添っていました。

周囲は楽しそうなのに、 気づくと自分だけが“子守係”としてその場に縛られているような感覚。

そして一番苦しいのは、癇癪そのものよりも、 それをどう見られているかです。

直接言われなくても、 ため息や視線、沈黙の空気で伝わってくる評価。

「しつけがなっていないと思われているかもしれない」 「私の育て方が悪いのかな」

そんなふうに、自分を責めてしまう夜を、 これまで何度も過ごしてきたママも多いはずです。

帰省後にどっと疲れ、自己嫌悪に陥るのは、あなたが真剣に子どもと向き合ってきた証。

あなたは、怠けていません。 逃げているわけでもありません。

ただ、子どもを必死に守ろうとしてきただけなのです。

最後に実家への帰省ストレスがラクになる秘訣をお伝えしますね。

▼「学校に行きたくない」と言われた朝、どう声をかければいいのか分からず、立ち尽くしてしまったことはありませんか?小学校5年生に多い“五月雨登校”の背景と、

無理に登校させずに、親が今できる関わり方をやさしくまとめています。▼

無理に登校させずに、親が今できる関わり方をやさしくまとめています。▼

情報が多すぎて混乱する毎日は卒業できる!

”脳のクセ”を育て直す声かけ

↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから

↓↓

https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/

3.お正月の帰省を「無理しない」と決めるのも立派な選択

お正月の帰省は、「必ずしなければならないもの」ではありません。

・日帰りにする

・滞在時間を短くする

・正月三が日を外す

・今年は帰省しない

どれも、家族を守るための現実的な選択です。

もし帰省するなら、

・静かに過ごせるスペースを事前に確保する

・お正月の流れ(人が集まる時間・食事・解散)を子どもに伝える

・無理に「みんな一緒」を求めない

そして何より、「お正月くらい我慢しなきゃ」という思い込みを手放すこと。

年末年始は、大人でも疲れます。子どもが不安定になるのは、決しておかしなことではありません。

親戚に理解されなくてもいい。分かってもらえなくてもいい。

あなたとお子さんが、年を越して安心できることが一番大切です。

▼兄弟喧嘩が始まるたびに、怒って止めて、自己嫌悪…。「どうして毎日こんなに疲れるんだろう」と感じていませんか?手が出る兄弟喧嘩に悩み、怒ってばかりだったママが、子どもとの関わり方を少し変えただけで、家庭に笑顔を取り戻せた実体験をまとめています。▼

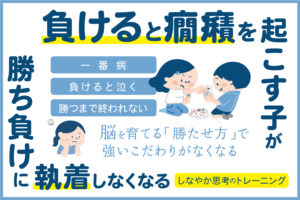

▼勝ち負けにこだわる子どもの癇癪にお困りの方はこちらの記事もどうぞ▼

帰省ストレスは「自分の実家」なのにでよくある質問(FAQ)

Q1.ADHDの子どもが、お正月の帰省で癇癪を起こすのは親の育て方のせいですか?

いいえ、育て方のせいではありません。お正月の帰省は、環境の変化・人の多さ・生活リズムの乱れなど、ADHDの子にとって負荷が非常に大きい状況です。癇癪は「困っている」「限界だよ」というサインであり、親のしつけ不足を示すものではありません。

Q2.親戚から「しつけがなっていない」と思われるのが怖く、帰省自体がつらいです。どう考えればいいですか?

そう感じるのは、とても自然なことです。自分の実家だからこそ、評価や期待を強く感じてしまいます。ただ、すべての人に理解される必要はありません。大切なのは「どう見られるか」よりも、「親子が安心して過ごせるか」。その基準で判断して大丈夫です。

Q3.お正月に帰省しない選択をすると、親不孝になりますか?

親不孝にはなりません。帰省しない・短くする・時期をずらすという選択は、逃げではなく調整です。お正月を穏やかに過ごすことで、親子関係を守り、結果的に長い目で見て家族との関係を良好に保つことにもつながります。

発達凸凹中学生の子育でのヒントをお伝えしています!

執筆者:神田久美子

(発達科学コミュニケーションアンバサダー)

(発達科学コミュニケーションアンバサダー)