1. 発達障害っぽいかも?ピアノレッスンができない4歳の男の子

生徒さんが真面目にレッスンに参加してくれない。

子どもにピアノを習わせているけどお家で全然練習しない。

こんなお悩みありませんか?

私はピアノを子ども達に指導し始めて30年以上になります。ピアノが好きで楽しくレッスンに通ってくれる子もいれば、ピアノ教室はピアノを弾かなくても楽しい場所だと勘違いして通って来られる子もいらっしゃるのが悩みのタネでした。

例えばこんな生徒さんに悩んでいました。

4歳0ヶ月の男の子の生徒さん。ピアノレッスンに通ってくれるようになってから半年が過ぎましたが

まともにレッスンできた事がありませんでした。ピアノもなかなか弾こうとしません。教室に入ってくると待合室のおもちゃで遊び始め、その遊びに没頭します。

ママも色々と声掛けして下さいますが、なかなか遊びを止めようとはしません。私の「この遊びが終わったらレッスンのご挨拶しようね」の言葉がけに「うん。」の返事はしてくれるものの、「この遊び」が終わってもエンドレスで遊び続けます。

おもちゃの代わりにレッスングッズを色々見せて、ようやく気に入ったグッズでレッスンらしき事が出来ても、すぐにまた何かを探し始め、自分の世界で遊び始めるという有様でした。

発達障害かな???でもそれをお母様に「発達障害ですか?」なんて聞けませんでした。お母様からも「発達障害」に関するお話は伺ったことはありませんでした。

どうすれば、この子にレッスンらしい事をさせてあげられるのか?どうすれば、私のアプローチを楽しいと感じてもらえるのか?どうすれば良いのかわかりませんでした。

今このサイトをお読みのあなたにおススメ

7500人の親子が実践中の声かけが無料!

▼詳しくはこちら▼

2.「目で見るチカラ」と「耳で聴くチカラ」どっちが得意かな?

幼児年齢のお子さんには、言葉がけだけではなかなか楽しさが伝わらないので、お子さんの発達の特徴を見極めることで新たなアプローチを考えることができるようになります。

「視覚優位」「聴覚優位」という言葉をお聞きになった方もいらっしゃると思います。

「視覚優位」というのは「目で見るチカラ」が得意な方だということ。「聴覚優位」というのは「耳で聴くチカラ」が得意な方だということです。

「目で見るチカラ」が得意なら、見て楽しい!と思わせるアプローチ。「耳で聴くチカラ」が得意なら、聴いて楽しい!と思わせるアプローチをします。子どもの得意なチカラを引き出して脳の発達を伸ばしてあげるのです。

生徒さんが「見るチカラ」と「聴くチカラ」のどちらが得意なのか?はピアノの先生にとっては簡単な方法である程度見極められます。その簡単な方法をご紹介します。

まず絵カードを数枚用意します。絵カードは無地の白いハガキに様々な絵を印刷したものです。絵はパッと見て分かる動物や植物などから抽象画のような物まで色々な種類を用意すると良いと思います。

子どもに複数枚の絵カードから好きなカードを1〜2枚選んでもらってその絵を見ながら何か話してもらいます。最初からたくさん話せる子は少ないでしょうから、先生との一問一答のようにして子どもから言葉を引き出します。

次にピアノの効果音を聴かせてそれぞれ思い付くことを話してもらいます。効果音はなるべく分かりやすい「ネズミの鳴き声」や「ゾウの足音」などから始めると良いです。

「何の音に聞こえる?」と問いかけてピアノを鳴らします。子どもが答えたら「じゃあ、これは?」なんていう風にまた別の音を聴いてもらっては答えてもらいます。

「絵」も「音」もどちらも「わからないときはわからないって言ってね」と伝えてから始めます。

「見るチカラ」が得意な子は絵カードを見せた時、「聴くチカラ」が得意な子はピアノの効果音を聴かせた時にたくさんの言葉を聴かせてくれます。

実際、視覚優位な生徒さんは音符読みが得意な子が多いです。ピアノレッスンに音符読みは欠かせませんから、苦労が少なく弾けるようになるタイプです。一方、聴覚優位な生徒さんは先生の弾くピアノを真似るのが得意、曲の仕上げの段階で深みを増した演奏を聴かせてくれる事が多いです。これは「音楽は耳の芸術」と言われる事に関係していると思います。

3. 楽しい遊びの後に「ピアノ弾こうか」と声掛けを!

今回の幼児の特徴は視覚優位だったので目で楽しめるアクティビティをやってみました。その効果をお伝えしますね。

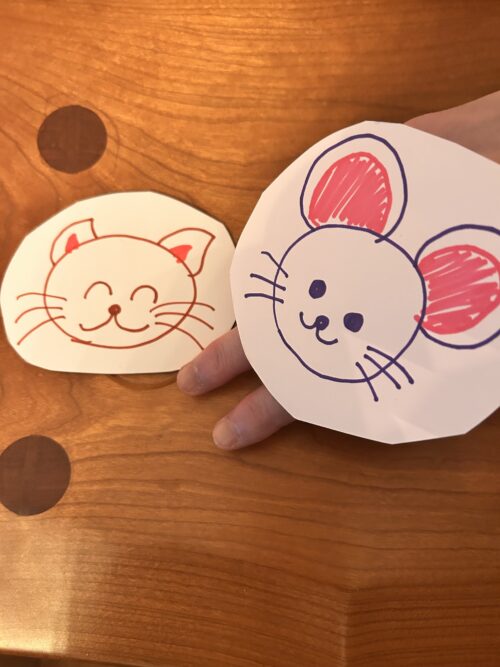

◆「ネズミと猫のペープサート」で音楽に合わせて追いかけっこ劇

ネズミとネコの顔を厚紙に描いたものを切り取って輪ゴムで人差し指と中指に留めます。 右手はネコ、左手はネズミ。音楽(ルロイアンダーソン作曲 タイプライター)に合わせて ネズミとネコを走らせます。まるで「トムとジェリー」の様に。

私がやって見せ始めた瞬間から生徒の目が釘付けに!終わった後、「楽しい〜!!!」の雄叫び。「もう一回!」のアンコールで4回やりました。1、2回目はただ楽しんで見ているだけでしたが、生徒の希望で、3回目は生徒がネコを指にはめて私のネズミと一緒に追いかけっこ。4回目は生徒がネコもネズミも1人でやってくれました。

指を足に見立てて走り回るアクティビティなので、手遊びがピアノを弾く時の準備にもなります。幼児の手遊びは脳の発達にも繋がりますね。

◆仕掛け絵本で一緒に歌う

「幸せなら手を叩こう」の歌を歌いながら仕掛け絵本を見せました。またもや「楽しい〜!」の雄叫び!

2回目からは仕掛けを動かすのは生徒。歌いながら仕掛けを動かしてくれました。3回目以降は、気に入ったページのみ何回も歌いながら仕掛けを動かしてくれました。

乳幼児期の脳の発達の面から見ても絵本は欠かせませんね!

◆ピアノへのアプローチ

ペープサート、絵本を思いっきり楽しんでくれた生徒に「そろそろピアノ弾こうか?」と私が誘うとなんと! 「うん!」と言って楽譜を持ってピアノの椅子にすんなり座ってくれました。(入会からこの日までピアノの椅子に座らせるのに苦労していました)5分位でしたが、穏やかにピアノを弾いてくれました。

この方法を実践して感じたことは、お子さんの得意を伸ばす方向にアプローチすることの大切さでした。こんなにも楽しく充実した時間を生徒と一緒に過ごせるとは思っていませんでした。想像以上の素晴らしい時間を過ごす事が出来ました!

また、発達障害グレーゾーン?と思わせられるお子さんだと、定型発達の子よりも発達の凸凹が大きいので、「見るチカラ」「聴くチカラ」どちらが強いのかがわかりやすいと感じます。

これを先生や親御さんが理解してあげられると、お子さんの秘められた能力を引き出してあげられるんだなと思います。

ピアノを習うということは、音符を読めるようにするだけじゃない、ピアノが弾ける様にするだけじゃない、と思います。ピアノを楽しんでもらい、子ども達の色々な能力を引き出してあげられる大人になりたいですね!

執筆者 : 佐藤美緒

(発達科学コミュニケーショントレーナー)

発達障害グレーゾーンキッズは本当はすごい才能を持っている!

子ども達の才能を思い切り開花させるコミュニケーションをお届けします!