5歳の子どもが言うこと聞かず、毎日の育児に疲れていませんか?特に寝かしつけ地獄で苦労しているママも多いはず。赤ちゃんもいるとなおさら大変ですよね。子どもの寝かしつけがラクになる3つの対応をお伝えします。

【目次】

1.5歳の長男言うこと聞かない!2人の子どもの寝かしつけに疲れた

2.5歳言うこと聞かないのはなぜ?育児に疲れるママのリアル

3.子どもの寝かしつけがラクになる3つの対応

1.5歳の長男言うこと聞かない!2人の子どもの寝かしつけに疲れた

5歳の子どもが、ぜんっぜん言うことを聞いてくれない…。毎日「早くして!」「何度言ったらわかるの!?」と怒ってばかり。怒ったあと一人で自己嫌悪になっていませんか?

実は5歳児が言うことを聞かないのは、反抗心やわがままだけじゃなく、「自分の気持ちをわかってほしい」「自分の存在を認めてほしい」「ママに甘えたい」そんな心のSOSや成長の証であることがとても多いのです。

我が家も下の子が生まれてから、長男が急に聞き分けが悪くなって、寝かしつけが戦いで、1日が終わるころにはもうヘトヘトでした。

寝る時間になっても「まだ寝ない」「赤ちゃんと寝たい」と騒ぎ出す長男。やっと寝かしつけた赤ちゃんが起きてしまうため、怒りたくても怒れない状態が続きました。

しかしある夜、ついに長男が赤ちゃんが寝ているベビーベッドに登ってしまいました。「潰れちゃうからダメ!」と叱責し、赤ちゃんの上に長男が乗らないように阻止するのに必死でした。

「せっかく赤ちゃんが寝たのに!」という苛立ちも隠せず、言うことを聞かない長男にイライラと寝かしつけに疲れ、私は精神的に限界でした。

だけど、発達科学コミュニケーションに出会って気づいたんです。

5歳の長男は、決して困らせたくて言うことを聞かないわけではなく、「ママと赤ちゃんの世界に入りたい」「ママにもっと甘えたい」という気持ちの表れでした。

私がイライラするのは、子どもに対してじゃなく、自分の疲れや不安が先に来ているから。

だから、子どもを変えようとする前に、まずはママ自身の気持ちに優しくなることが大切だと気づきました

そこで、私が息子にとった秘策を最後にお伝えしますね!

▼暑くて癇癪を起こすお子さまに必見!こちらを参考にしてくださいね▼

手が付けられない癇癪は

私のせい?と悩むママへ

私のせい?と悩むママへ

3週間で癇癪が落ち着き

毎日が穏やかに過ごせるようになる!

↓↓

▼無料ダウンロードはこちらから▼

2.5歳言うこと聞かないのはなぜ?育児に疲れるママのリアル

5歳くらいの子どもは、「自分で決めたい!」という気持ちが強くなってきます。これは、自分でやってみようとする心が育ってきた証です。

「イヤ」「今やらない」「なんでママの言うこときかなきゃいけないの?」という態度が増えてくるのです。

しかし、5歳児が言うことを聞かないのは、ママのしつけが悪いわけではなく、まだ脳が「聞ける状態」に育っていないだけなんです。

脳科学的視点で考えると

① 「前頭前野」が未発達だから

前頭前野(ぜんとうぜんや)は、脳の“司令塔”。

ここは「感情をコントロールする」「状況に応じて行動を変える」「ガマンする」といった実行機能を担う場所です。

だけど、この部分は5歳の時点ではまだ未熟。大人なら我慢できる場面でも、5歳児には難しいのです。

「今やりたい!」という欲求が最優先で「ママがダメって言ってた」という記憶よりも感情が勝つのです。「あとで」「今は我慢」と言われてもピンときません。

→つまり、感情を抑える力がまだ育っていないので、「言うことを聞けない」状態になってしまうのです。

② 「扁桃体」が敏感に働きやすいから

扁桃体(へんとうたい)は、脳の“危険センサー”のような部分で、不安や怒りなどの感情を感じる場所です。

子ども、とくに5歳前後はこの扁桃体がとても活発なので、注意されただけで「怒られた!嫌われた!」と強く反応します。

下の子にママがかかりきりだと、「自分が見捨てられた」と感じやすいのです。

→結果として、不安・怒り・さみしさが暴走し、「わざと困らせる」ような行動に出ることも!

③ 「視床下部」が未熟で、感情のブレーキが効きにくい

視床下部(ししょうかぶ)は、脳内ホルモンや自律神経を調整する場所。ここが未発達な5歳児は、疲れや空腹、眠さに極端に影響されやすいのです。

「さっきまでご機嫌だったのに、急に泣く・怒る」が起こりやすい!

→体調や環境のちょっとした変化でも、感情の起伏が大きくなるということです。

これらは、反抗ではなく自分を主張する力が育っている証拠なんです。

つまり、「言うことを聞かない」の正体は…困らせたいのではなく、「気づいてほしい」「そばにいてほしい」のサイン。

あなたを困らせるために言うことを聞かないのではありません。

「ママ、僕をちゃんと見てる?」

「ボクの気持ち、気づいてほしい」

そういう心の叫びが、“わざと”のような行動になって表れているんです。

最後に今日からできるスムーズな寝かしつけについてお伝えしますね。

▼激しい癇癪と暴言に困ったらこちらも参考にしてくださいね▼

▼思春期の反抗期男子を解決させるヒントはこちらにあります▼

情報が多すぎて混乱する毎日は卒業できる!

”脳のクセ”を育て直す声かけ

↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから

↓↓

https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/

3.子どもの寝かしつけがラクになる3つの対応

じゃあ、どうしたら寝かしつけが少しでもラクになるのか?私が息子に試してよかった対応を3つご紹介しますね。

◆①「ママは〇時になったら寝るよ」と伝える

「早く寝なさい!」ではなく、「ママはこの時間に寝るから、一緒に寝ようね」と伝えると、子どもも“選ばせてもらってる”気持ちになります。

また、「ママも疲れちゃったから眠くなっちゃった」と長男に自分の気持ちを伝えると、お布団をかけてくれたこともありました。

長男の「赤ちゃんと一緒に寝たい」という気持ちに応えて、ベビーベッドを片し、親子3人で川の字になって寝ることを選びました。長男が寝たあとに、そっと赤ちゃんの位置を移動しました。

◆② 上の子に“赤ちゃんと同じこと”をさせる

赤ちゃんにしている声かけやタッチ(背中トントンなど)を、あえて上の子にも同じようにやると、「自分も大切にされてる」と感じて落ち着くことがあります。

◆③ 赤ちゃんが寝ている間に、上の子だけをぎゅっと抱きしめる時間を作る

たった3分でもいい。「ママはあなたのこと、大好きだよ」と伝える時間があるだけで、日中の“わざと行動”がぐっと減ります。

それから、私は祖母に赤ちゃんを頼んで、長男とだけお出かけする時間を作ったり、スイミングへ通わせて、寝るときは「絵本の読み聞かせ」をして静かな時間を作るようにしました。

すると次第に親子3人でスーッと眠る時間が増えていき、私のイライラも少しずつ減っていきました。

毎日、言うことを聞かない5歳に振り回されて、寝かしつけで泣きそうになりながら頑張っているあなたへ。今は大変な時期かもしれませんが、この状況がずっと続くわけではありません。

だけど育児は楽しいことばかりではなく、怒りたくないのに怒ってしまったり、ギューってしてあげたいのに余裕がなくなったりする日もありますよね。

それでも、あなたの愛情はちゃんと子どもに伝わっています。

寝かしつけって、“親子の信頼関係”や“安心感”がカギになります。「ママが一緒にいるから大丈夫」そんな気持ちで寄り添うだけで、子どもも少しずつ安心して“眠る力”を育てていきます

だから、まずはあなた自身の心を、少しでも軽くしてあげてくださいね。

▼兄弟喧嘩でお困りの方はこちらも参考にしてくださいね▼

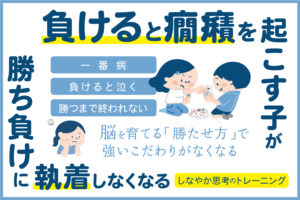

▼勝ち負けにこだわる子どもの癇癪にお困りの方はこちらの記事もどうぞ▼

発達凸凹中学生の子育でのヒントをお伝えしています!

執筆者:神田久美子

(発達科学コミュニケーションアンバサダー)

(発達科学コミュニケーションアンバサダー)