毎日が宿題バトルのママ必読!夏休みだからこそ学習環境を整えるチャンス!ADHDの特性を利用した新習慣で、ガミガミ言わなくても勉強の重要性に気づいたりや学習習慣をつけたりできますよ!

【目次】

1.夏休み中に備えたい!2学期からのADHDの子どもの勉強習慣をつける

2.ADHDの息子に勉強習慣をつけるのは至難の業でした

3.なぜ発達障害・ADHDの子どもは勉強の集中力が続かないのか?

①ADHDの特性に起因するもの

②子どもが勉強しているときのお母さんの存在が起因

5.子どもの興味が広がる!勉強習慣をつける環境づくり

1.夏休み中に備えたい!2学期からのADHDの子どもの勉強習慣をつける

発達障害・注意欠陥多動性障害(ADHD)タイプのお子さんは、意欲をもって勉強を行うことが困難だったりしますよね。そんなお子さんを見て、どうしよう…と悩んでいる方もいらっしゃると思います。

お子さんが小学生以上の場合、「勉強」がお母さんの心配のタネになることが多いでしょう。

例えば、

・理解できない授業をする先生を疎ましく感じている

・テストの点数が悪くて自信をなくしている

・宿題は断固拒否!

お子さんにこんな様子が見られたら要注意です!

勉強の“つまずき”から自尊心をなくして自己肯定感が低くなってしまうと、不登校やうつ病などの二次障害を生むこともあります。

発達障害やグレーゾーンの子どもたちが勉強していくなかで、発達特性に合わせた配慮が必要な場合も当然あるのです。

例えば、ADHDタイプのお子さんのなかには、

・興味の対象が次々に変わって授業に集中できない

・不注意が強くて授業をしっかり聞けない、忘れ物が多い

というお子さんがいます。

ですから、学校の先生に子どもの特性を理解してもらい、その子にあった配慮をお願いして、少しでもお子さんが勉強しやすくなるようにしたいですよね。

ところが、どんな配慮をしてもらえれば子どもが勉強しやすくなるのかまで、先生に考えてもらえるかは正直分かりません。

「うちの子は○○ですから、こんなふうに対応をしていただけませんか?」

とお母さんが子どもの特性に沿った対応を考えてお願いする方法が、一番確実なんです!

いかがでしょうか?

「うちの子、全然授業が聞けてないみたいなんです…」とお伝えするだけのお母さんと、

「うちの子、不注意で授業が聞けてないみたいなので○○○してもらえませんか?」と対応法までお伝えするお母さん。

あなたはどちらを選びたいと思いますか?

対応法までしっかりお伝えできるお母さんになるためには、どんな勉強方法や環境・習慣が子どもにピッタリなのか知っていなければいけません。

ところが、1学期だとそもそも勉強があまり難しくないので、先生のサポートがなくても何とかなっちゃう!というケースも多いんです。

夏休み明けの2学期には、授業内容はどんどん難しくなってきます。だからこそ、新年度がスタートする前の今、改めて我が子の学習のサポート方法を考える準備にとりかかりましょう!

そして、なかなか取り組まない息子に

「そろそろ勉強の時間だよ!」

「宿題は終わったの?」

「はやく宿題しなさい!」

と何度声をかけても、子どもが勉強を始めずにイライラしていました。

息子も私のイライラを感じて反抗的になり、親子の間で険悪なムードをくりかえしていました!

それでもやっとの思いで、ゲームや遊びを終わらせて、机につかせ、教科書やノート、筆箱をランドセルから出すのですが、これだけで一苦労!という方も珍しくないと思います。

毎日忙しいお母さんなら、

・短い時間でもいいから勉強してほしい。

・子どもが自ら勉強を始めてほしい。

・声かけをかけたらすぐに勉強を始めてほしい。

そんな想いが子どもへ通じて子どもがスムーズに勉強を始められる方法がゲットできたら、お母さんはとても楽になりますよね。

3.なぜ発達障害・ADHDの子どもは勉強の集中力が続かないのか?

◆①発達障害・ADHDの特性に起因するもの

子どもが勉強をしている間にご飯を作り、片付けをし、洗濯をし、一息ついてふと子どもを見れば、ぼーっとしていて全く勉強が進んでいないってことはありませんか?

実は子どもの集中力は長時間続かないので、ふとした瞬間に集中が切れやすいのです。特にADHDタイプの子どもは、不注意性や衝動性が高く、宿題に集中できなくなります。

例えば…

・宿題をしているときに鉛筆を落としてしまい、拾おうとしたらゲームが目に入り

ついつい遊び始めてしまう

・ワークの隣に置いた文房具が気になって、ぼーっと見てしまう

・勉強にどう取り組んだらいいのかわからず違う事をしてしまう

・宿題自体そのものの存在を忘れる

・時間間間隔がない

・まわりの音や刺激が気になってしまう

などです。

勉強している時間が短くても、スムーズに始めることさえできれば、勉強を習慣化することもできそうですよね。

◆②子どもが勉強しているときのお母さんの存在が起因

ここで質問ですが、お子さんが勉強をしているとき、お母さんは何をしていますか?

1)子どもの隣に座って勉強を教えている

2)子どもの隣に座るが、別のことをしている

3)子どもの隣に座らず、別のことをしている

大きくこの3パターンに分かれますが、あなたは何番ですか?

とくにこれという正解はありません!

なぜなら子どもの性格・特徴によって違ってくるからです。

私もそうですが、毎日忙しく子どもが勉強をしているのを隣で見守ってあげられないという方もいる思います。

実は「お母さんが今何をしているのか?」お母さんの行動が気になって勉強に集中できないというお子さんもいるのです!

お母さんが忙しそうに部屋を行き来していたり、隣に座ってくれていても別のことをしているとお母さんが興味の対象となり、様子が気になって仕方ないのです。

子どもに勉強の習慣をつけてほしいなら、「勉強する雰囲気」が大切です。子どもが集中しやすい環境を作ることでイライラの軽減にもつながりますよね!

では実際にどうしたらいいのでしょうか?

4.子どもの勉強習慣をつける環境づくりのコツ

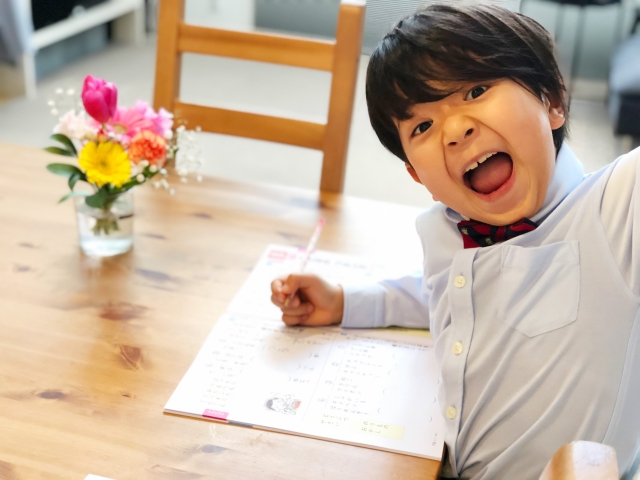

子どもが勉強の大切さを感じる一番カンタンな方法は、お母さんが勉強している姿を子どもに見せることなのです。

お母さんが勉強することで、「大人になっても何かを学んでいく」ということの大切さを、お母さんの背中で教えることができます。

お母さんはお仕事をして、ごはんも作って毎日やることが沢山あるのに、それでも勉強している!忙しいのに勉強するなんて、勉強ってやっぱり大切なんだな!

と子どもが腹落ちするのです。子どもが「勉強って大切」だと思えるようになれば、納得して勉強に取り組めるようになり、勉強の習慣を作りやすくなります。

お母さんが毎日少しでも勉強する時間をとることで、おうち全体に勉強の習慣がつき「学ぶ環境」が整ってきます。

「宿題しなさい!」とガミガミ叱るより、「お母さん、今から勉強するけどあなたも一緒にしない?」と誘った方が、子どもも気持ちよく取り組むことができますよね。

子どもはお母さんが大好きです。お母さんが勉強しているなら自分もやろうかな?と思えるものなのです。

お母さん自身が興味のあるものを選ばないと続きませんから、お好きなことを学んでくださいね。もしかしたら、そこから子どもの新しい興味が広がるかもしれません。

あなたも発コミュで新しい学びを始めてみませんか?おうちで勉強する雰囲気と環境を作って、学習環境をスタートさせましょう!

学習環境の作り方はこちらの記事でも解説しています。併せてお読みくださいね!

パステルキッズに合う勉強法はこちらで解説しています。

宿題地獄から今すぐ解放されたいママへ、今日から使える対応法をお届けしています

執筆者:丸山香緒里

(発達科学コミュニケーションリサーチャー)

(発達科学コミュニケーションリサーチャー)