わかっているのに、また怒ってしまう

「今日こそは怒らないでいよう」 そう思っていたのに、 気づけばまた大声を出してしまった。

子どもが泣いて、後悔して、自己嫌悪。 そんな自分がいちばんイヤになる。

かつての私はそうでした。わかっているのに、怒ってしまう。

ですが、それはあなたの“性格のせい”ではありません。

脳の仕組みを知らないまま、 頑張りすぎているだけなのです。

脳のストレスが「怒りのスイッチ」を押していた

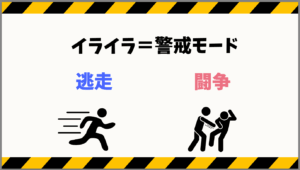

人の脳は、ストレスを感じると 「戦うか(闘争))、逃げるか(逃走)」を選ぶモードに入ります。

そのとき、理性を司る前頭前野がうまく働かず、 感情の爆発を止められなくなります。

つまり、 “怒り”は意志の弱さではなく、 脳がパンクしているサイン。

子どもに怒ってしまうとき、 実は「親の私も限界だった」という心のSOSが出ているのです。

過干渉を手放すと、脳は回復する

「ちゃんとやらせなきゃ」 「私が言わないとできない」そう思って行動を先回りすると、 子どもは考える力を使えず、 親の脳も休む暇がなくなります。

この“過干渉”のループが、 親子の脳を同時に疲弊させているのです。

関わりすぎをやめるのは、 “見放す”ことではありません。

「あなたを信じて待つ」 この一歩が、脳に安心を届けます。

「変われない自分」を責めないで

私もかつて、 「もう無理」と涙した夜が何度もありました。

だけど、 発達科学コミュニケーションに出会って、 “脳を育てる関わり方”を知ってから、 少しずつ家の空気が変わっていったんです。

変化は、特別な人だけに起きるものではありません。 “行動する”お母さんの脳から始まります。

もし今、 「このままじゃイヤだ」と思っているなら、 その気持ちこそがスタートラインです。

次の記事では、 「うちの子には効かない」を感じたとき、 どう考え方を変えると関係が整うのかをお伝えします。