暑くて機嫌が悪い子どもにお困りではありませんか?それってわがままではなく子どものSOSかも⁉ADHDや発達障害の子は「温度に敏感」な感覚過敏を抱えやすく、暑さが心と体にストレスを与えています。子どもを守るための対応策をご紹介します!

【目次】

1.暑くて機嫌が悪くなる!ADHDで感覚過敏のある息子に困っていました

2.「暑いとイライラ」するのはSOSのサイン?

3.暑くて機嫌が悪くなるADHDっ子の感覚過敏を克服する3つの対応

①子どもに共感する

②見通しを立てる

③環境を整える

1.暑くて機嫌が悪くなる!ADHDで感覚過敏のある息子に困っていました

暑い季節になると、誰でもイライラしやすくなりますが、特に発達障害や注意欠陥多動性障害(ADHD)の感覚過敏を持つ子どもたちはその影響を強く受けることがあります。

ただの「暑さのせい」と見過ごさず、子どもからのSOSのサインとして受け止めることが大切です。

私には中学3年生の注意欠陥多動性障害(ADHD)傾向の長男がいます。

長男は幼少のころから感覚過敏、聴覚・視覚・触覚・嗅覚・味覚などの五感からの刺激を過度に感じこだわりや癇癪を起こしやすい子でした。

例えば

●りんごのすりおろしは食べるけど角切りは吐き出す

●お風呂は大丈夫だけどシャワーを嫌がる

●砂の上をはだしで歩くのが嫌

●暑いのが苦手

●薬は飲まない

●髪の毛を切るのを嫌がる

●恐竜が好きでもショーは嫌がる(着ぐるみなどのショー)

など数えきれないほどありました。

パニックや癇癪に対してはなだめるように対応していたのですが、毎日いろんな場面で癇癪が起きるため正直私は心身ともにヘトヘトでした。

そして、特に暑いと機嫌が悪くなる長男!

プールへ行くのにも駐車場で暑いとイライラ癇癪を起こして大騒ぎ!アイスを1日に3個以上食べるのは当たり前!

靴下はすぐ脱いでしまい、暑くて布団では寝られず、廊下や床の間で寝てしまうこともしばしばありました。

当時小学校の教室にエアコンが完備されておらず、保健室だけエアコン管理されていました。

小学低学年の時はなんとか授業を頑張って受けていました。

ところが、小学3年生になると暑いのが我慢できない長男は“保健室は涼しい”と悪知恵がつき毎日「気持ち悪い」と言って授業を抜け出し、保健室で休むようになってしまったのです。

手が付けられない癇癪は

私のせい?と悩むママへ

私のせい?と悩むママへ

3週間で癇癪が落ち着き

毎日が穏やかに過ごせるようになる!

↓↓

▼無料ダウンロードはこちらから▼

2.「暑いとイライラ」するのはSOSのサイン?

子どもが「暑い!」と叫んだり、イライラしている様子を見て、「わがままかな?」と感じることもあるかもしれません。

しかし、ADHD傾向のある子どもにとって、暑さは単なる不快感以上のものかもしれません。

なぜなら、脳内伝達物質の出方が多すぎたり少なすぎたりして、感じる反応速度や程度が違うことがあるからです。

感覚過敏があると、暑さや湿気といった環境の変化が、身体的・精神的なストレスとなり、過剰に反応してしまうことがあります。

暑さは体温の上昇だけでなく、服の生地や汗、風の有無などが複合的に刺激となり、子どもを疲弊させます。

その結果、イライラや集中力低下、さらには不安やパニックの原因になることもあります。

「暑いとイライラ」するのは、感覚入力の処理が過敏であるためであり、決してわがままではなく、体からのSOSのサインと捉えることが重要なのです。

ですが、「感覚」は本人しかわからないことなので、感覚過敏からくる疲れやすさや生きづらさはなかなか気づかれません。

そして、まわりが感覚過敏についての理解が薄いと「わがまま」や「怠けている」と勘違いし、無理矢理にがんばらせようとしていまいます。

実はこれはとても危険な対応です。

この対応を発達障害・ADHD小学生に続けていると不登校や問題行動といった「二次障害」を誘発させてしてしまう可能性があるからです。

「暑い」「ムズムズする」などの言葉や態度は、子どもからの助けを求めるサイン。

表面的な行動だけでなく、根底にある不快感やストレスを理解し、イライラを叱るのではなく、何が原因かを探る姿勢が大切です。

情報が多すぎて混乱する毎日は卒業できる!

”脳のクセ”を育て直す声かけ

↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから

↓↓

https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/

3.暑くて機嫌が悪くなるADHDっ子の感覚過敏を克服する3つの対応

ついに私は、1学期の終わりの教育相談で担任の先生からどう対応したらいいのか相談されてしまいました。

そこで、わが子の特性を説明し、先生に3つのお願いをしました。

「気持ち悪い」のは嘘ではないと思うので、一度長男の気持ちを受け入れて対応してほしいとお願いしました。

◆①子どもに共感する

「そうなんだ。暑いよね。」

「暑くて気持ち悪いよね。」

と長男の気持ちに共感して、必ず保健室に行かせてほしいとお願いしました。

大人でもつらい気持ちをわかってもらえると、なんだか気持ちが楽になりませんか?

「もっとがんばりなさい!」

「みんなも大変なんだよ。」

って言われると自分の気持ちを分かってもらえなかったと悲しくなりませんか?

◆②見通しを立てる

保健室で休んだ後に「体調がよくなったら、いつでもクラスにもどっておいで」と見通しをもって行動できる声をかけをしてほしいとお願いしました。

発達障害・ADHDの子どもは集団生活になじまず、元の場所に戻りにくいこともあります。戻れるきっかけを与えてほしいと伝えました。

見通しを立てて対応してもらうことで、体調がよくなったら授業へ戻ることができるようになりました。

◆③環境を整える

近年温暖化が進み、本当にエアコンのない生活は生死にかかわることもあります。

通学中に首元を冷やすタオルや保冷剤を持たせること、エアコンを各教室へ完備してほしい要望をつたえました。

すると、来年には市内の小学校すべてに入る予定であることが分かりました。

幸い当時の担任の先生は私と長男の思いを受け入れて対応をしてくださいました。

保健室まで様子を見に行ってくださり、体調が戻ると教室に戻れるようになっていきました。

小学3年生の2学期には、保健室へ行く回数も減っていきました。

小学4年生になると、仲の良い友達から少年野球に誘われ、暑いのが苦手だった長男が、真夏の昼下がりでも野球ができるようになるまで成長していました。

予定通り教室もエアコンが完備されたため、保健室へ行くこともなくなりました。

中学生になった今は、感覚過敏はあるものの癇癪やパニックは起こさなくなりました。

一般的に毎日保健室で休む行動は、怠けていると判断されがちですが、感覚過敏からくるものでした。

長男は、自分の気持ちを否定されずに担任の先生に受け止めてもらえたおかげで、学校嫌いにならずに済んだのだと思います。

感覚過敏の子どもはまわりから理解してもらえることで、少しずつ改善します。

まずは、親や周囲の大人たちの理解と共感が大切です。子どもの困った行動だけに視点を当てるのではなく、SOSのサインを見逃さないでくださいね。

このような斬新な選択ができたのは発達科学コミュニケーション(以下発コミュ)のおかげです。

このように発コミュを学ぶといろんな角度で物事を考えられます。発コミュで我が子を成長をさせていきませんか?

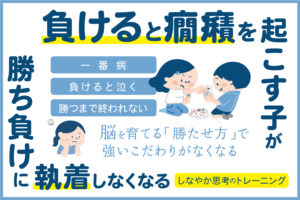

▼勝ち負けにこだわる子どもの癇癪にお困りの方はこちらの記事もどうぞ▼

発達凸凹中学生の子育でのヒントをお伝えしています!

執筆者:神田久美子

(発達科学コミュニケーションリサーチャー)

(発達科学コミュニケーションリサーチャー)