小3の子どもの「宿題やりたくない」「うるさい」などの反抗期に耐えられないとお悩みのママへ。実はそれ、ギャングエイジという成長のサインかもしれません。子どもの気持ちに寄り添う3つの対応で親子の関係がラクになりますよ!

【目次】

1.小3ギャングエイジの反抗期に耐えられない!

2.「宿題やりたくない」はなぜ起こる?ギャングエイジと発達特性の関係

①「実行機能」の弱さが原因

②「やらされ感」に過敏で、自分で選びたい欲求が強い

③感情のコントロールが未熟で“すぐ爆発”しやすい

3.小3ギャングエイジ反抗期を乗り越える親の対応3つ

①「気持ちを先に受け止める」

②「選択肢を渡して自分で決めさせる」

③.「やったことを褒める」

1.小3ギャングエイジの反抗期に耐えられない!

小学校低学年までは、素直に「うん!」と言っていたのに…小3ごろから急に「宿題やりたくない!」「なんでやらなきゃいけないの?」と反抗的になる子どもは少なくありません。

実はこれ、親としては「わがまま」「怠けてる」と感じがちですが、実は心の発達が進んでいる証拠かもしれません。

小学3〜4年頃の子どもは、親よりも友だちを重視するようになり、自分の意見を持ち始め、「自分はどうしたいか」が前面に出てくる時期です。

いわゆるギャングエイジと呼ばれるものです。

この時期の子どもは、大人の言うことに素直に従うのが難しくなります。それは、心の発達段階=成長という自立の第一歩でもあるのです。

「宿題やりたくない!」という言葉の裏には、

●友だちとの時間を優先したい

●“やらされている感”がイヤ

●自分で決めたい

という気持ちが隠れていることもあります。

実際、私の注意欠陥発達障害(ADHD)傾向の息子も小3になると「宿題は意味ない」「先生ムカつく」「うるさい」と反抗的な言葉が増えました。

ママ大好きと言っていた可愛い息子とはまるで別人のようになってしまい私も戸惑ってしまいました。

しかし、よく話を聞いてみると、「間違えるのが恥ずかしい」「友だちにからかわれた」といった小さな傷つきが、反抗の裏にあったんです。

それに気づいたとき、「この子は困って、悩んで成長しているんだ」と思えました。

「ちゃんと宿題をやらせなきゃ」という私のしつけが、子どもの反発を強くしていたのかもしれないと気づいたんです。

そこで、私が息子にとった秘策を最後にお伝えしますね!

▼思春期の反抗期男子を解決させるヒントはこちらにあります▼

手が付けられない癇癪は

私のせい?と悩むママへ

私のせい?と悩むママへ

3週間で癇癪が落ち着き

毎日が穏やかに過ごせるようになる!

↓↓

▼無料ダウンロードはこちらから▼

2.「宿題やりたくない」はなぜ起こる?ギャングエイジと発達特性の関係

ギャングエイジの反抗や拒否は、定型発達の子にも起こりますが、発達障害の子は「より強く」「より急に」「より持続的に」現れやすいという特性があります。

それゆえに、「ただの反抗期」ではなく、発達特性に応じた対応見通しを与える・選ばせる・共感するといった“わが子仕様”の工夫が必要になってくるのです。

ギャングエイジの特徴として、

●友達との関係が中心になる

●親の言うことに反発しはじめる

●自分なりの考えを持ち始める

●正しさより“納得感”を求める

などがあり、反抗=成長のサインでもあるんです。今までは親の指示通りに動けていた子どもも、ここで「自分のやり方」が芽生えてくるんですね。

一方で、発達障害のある子どもには、このギャングエイジの“反抗”がより顕著に現れることがあります。その理由は以下の3つです。

◆①「実行機能」の弱さが原因

発達障害の子は、見通しを立てたり、気持ちを切り替えたり、手順を考える「実行機能」に困難を抱えることがよくあります。

そのため、宿題に取りかかること自体が大変で“ハードル”となっている。

だけど、それをうまく説明できないから、「やりたくない!」「意味ないし!」と投げやりな表現になってしまいます。

◆②「やらされ感」に過敏で、自分で選びたい欲求が強い

ギャングエイジでは誰でも「自分で決めたい」という気持ちが出てきますが、発達特性のある子ほど“コントロールされること”に敏感です。

「今すぐ宿題しなさい!」

「なんで言うこと聞けないの?」

といった言葉に強く反発する傾向があります。

◆③感情のコントロールが未熟で“すぐ爆発”しやすい

発達特性のある子は、感情を言葉にするのが苦手だったり、気持ちの切り替えがうまくできなかったりします。

その結果、

「できない」→「怒られる」→「やりたくない!」→「反抗的になる」

という悪循環に陥ってしまうことが多いのです。

もちろん、全くやらないままでOKというわけではありませんが、ただ叱るだけでは届かない“内側の気持ち”があることを、ママがちょっとだけ意識するだけで、関わり方はグッと変わります。

反抗的に見える態度も、心の中では助けを求めているサインかもしれませんね。

この時期の子どもたちは、自我がぐんと育ち、「言われた通りに動く子」から、「自分の意志を持つ子」へと大きく変わっていきます。

最後に反抗を押さえつけるのではなく、子どもの成長を応援する関わり方についてお伝えしますね。

▼突然学校にいきたくないって言ってきたときはこちらを参考にしてくださいね▼

情報が多すぎて混乱する毎日は卒業できる!

”脳のクセ”を育て直す声かけ

↓↓↓

無料ダウンロードはこちらから

↓↓

https://www.agentmail.jp/lp/r/21301/169708/

3.小3ギャングエイジ反抗期を乗り越える親の対応3つ

発達特性の有無にかかわらず、ギャングエイジの反抗は「心の自立」が始まったサイン。でも毎日「宿題やりなさい!」と親子バトルになるのは、やっぱり疲れますよね。

そこで、親として知っておきたいぶつからずに関われる3つのコツをお伝えしますね。

◆①「気持ちを先に受け止める」

「もうイヤ!」「なんでやらなきゃいけないの?」と言われたとき、すぐに叱るより、まずは気持ちに共感するのがポイント。

「そうだよね、疲れてるとやりたくなくなるよね」

「今日は学校でいろいろあったのかな?」

→ 感情を受け止めてもらえると、子どもは落ち着きやすくなり、反発が和らぎます。

◆②「選択肢を渡して自分で決めさせる」

命令されるとやる気をなくすのが、ギャングエイジあるある。そこで、「やる・やらない」ではなく、「どうする?」という形に変えてみましょう。

「今すぐやる?それともごはんのあとにする?」

「リビングと自分の部屋、どっちでやる?」

→ 子どもに自分で選んだという感覚が芽生えると、行動に移しやすくなります。

◆③「やったことを褒める」

「全部終わった?」「まだ?」と結果ばかりを気にしていませんか?反抗期の子には、とにかく“できた行動”を見つけて褒めるのが効果的です!

「1問でもやったんだね、すごいね」

「今日は自分からノート開いたんだ!成長してるね」

→ 小さな「できた」の積み重ねが、自信とやる気につながります。

反抗期は手がかかるじゃなくて心が育つチャンス!

反抗されると、つい「どうして素直じゃないの⁉」とイライラしてしまいますが、それは子どもが“自分という存在”を育てようとしているから。

ママにとっても、“手放す勇気”を試される時期かもしれません。

完璧じゃなくて大丈夫。怒ったあとに「さっきは言いすぎちゃった」と伝えることだって、立派な関わりです。

ギャングエイジは、反抗と成長が紙一重。だからこそ、イライラの奥にある子どもの「心の声」に、ほんの少し耳を傾けてみてくださいね

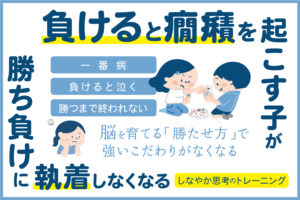

▼激しい癇癪と暴言に困ったらこちらも参考にしてくださいね▼

▼勝ち負けにこだわる子どもの癇癪にお困りの方はこちらの記事もどうぞ▼

発達凸凹中学生の子育でのヒントをお伝えしています!

執筆者:神田久美子

(発達科学コミュニケーションアンバサダー)

(発達科学コミュニケーションアンバサダー)